法政大学現代福祉学部・同大学院人間社会研究科 教授

土肥 将敦MASAATSU DOI

略歴

一橋大学経済学部、一橋大学大学院商学研究科博士後期課程を経て、2009年に高崎経済大学地域政策学部准教授。2016年より現職。2022年ベルリン自由大学客員研究員。一橋大学博士(商学)。主な著書に『社会的企業者−CSIの推進プロセスにおける正統性』(千倉書房、2022年)、『ビジネスの新形態 B Corp入門』(監訳、ニュートンプレス 、2022年)、『ソーシャル・ビジネスケース』(分担執筆、中央経済社、2015年)、『ソーシャル・エンタプライズ論』(分担執筆、有斐閣、2014年)、『ソーシャル・イノベーションの創出と普及』(共著、NTT出版、2013年)、等がある。

| POINT ・Corporate Social Responsibility(CSR)という概念は、固定的なものではなく絶えず変化するダイナミックなものである。 ・CSRには大きく3つの次元があり、その中でも「社会貢献活動(フィランソロピー活動)」と「社会的事業(ソーシャル・ビジネス)」の重なり合うユニークな活動が注目されている。 ・社会的課題解決に資する革新的な企業活動は「Corporate Social Innovation(CSI)」と呼ぶことができ、SDGs時代の企業経営においてはCSIの推進が市場社会からの評価の鍵を握っている。 |

1.CSRとは何か:ダイナミックな概念としてのCSR

このサイトの読者の皆さんの多くはCorporate Social Responsibility(以下CSR)つまり企業の社会的責任という言葉を新聞やWeb等で目にしたことがあるのではないかと思います。CSRの概念は、この半世紀で、日本の企業社会の中に浸透し、さまざまなレベルでの制度化が進んできました。国際社会におけるCSRの定着は、企業に対する大きな期待として反映され、企業はこれらの期待に応えることで事業活動を遂行する上での正統性(正しさ)や社会的な了解を社会から獲得していると考えられています。

さて、2015年に国連において持続可能な開発目標であるSDGsが採択されて以降、多くの企業は自社のこれまでの事業活動やCSR活動をSDGsの目標に結びつけようとしてきました。言うまでもなく、SDGsとは17の目標と169のターゲットから構成される2030年までに達成しなくてはならない世界全体での目標体系であり、この達成のためには企業セクターの協力が不可欠であることは言うまでもないでしょう。しかし、残念なことに、既存のCSR活動を17の目標に紐づけるだけでは、国際社会が求めるような新しい社会は見えてきません。なぜなら、SDGsで対象としている社会的課題はあまりに複雑で厄介な存在であり、それらをこれまでの事業活動の延長線上に位置づけるだけでは不十分だからです。もしSDGsとして特定の社会的課題に企業として取り組むのであれば、従来のビジネスとは異なるマインドセットや発想が求められるはずです。例えば、短期利益志向ではなく長期利益志向へ、クローズド・イノベーションからオープン・イノベーションへというのは典型的なものでしょう。

そもそもCSRという概念が、固定的なものではなく、本質的には論争的で動的な性質を有することもあらためて考えておく必要があります。つまり、「CSR」の内容は企業のステイクホルダー(利害関係者)からの要求の変化によって常に新しく変わっていくのです(Canto-Milla & Lozano 2009; 國部 2017; 國部他2019)。

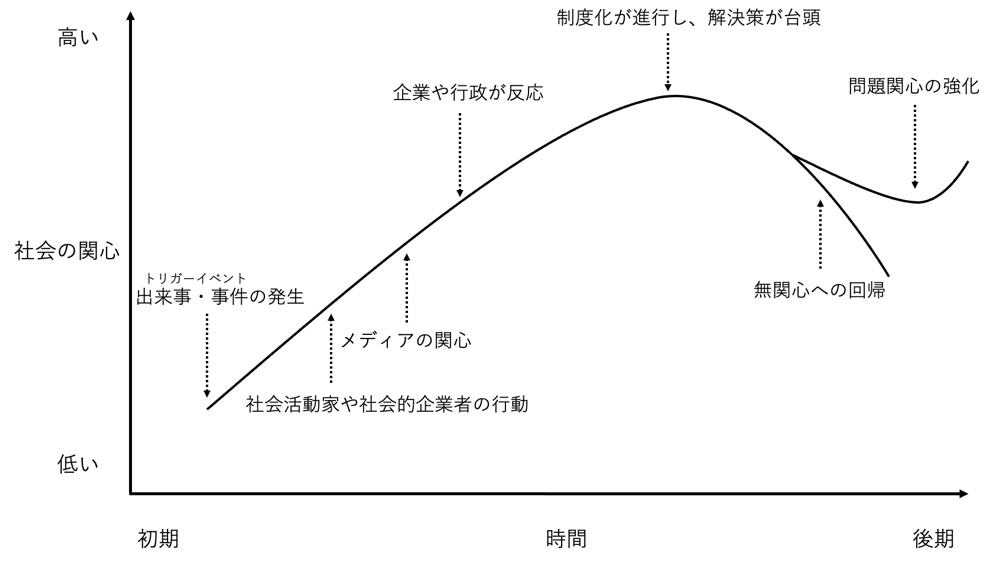

図1は、パブリックイシューのライフサイクルを模式化したものです。この図に示されるように、通常は企業が「社会的責任活動」として関わる社会的課題は、社会の関心をひく何らかの事件や出来事(トリガーイベント)に端を発することが多いとされています。こうしたトリガーイベントは、ある社会的課題に対する市民社会の認識や企業に対する期待も大きく変化させることになります。社会運動家や社会的企業者が先見的な行動を起こし、メディアがそれらを報道することで、当初は無関心であった企業も時間の経過に伴いコミットしていくようになります。その結果、社会全体に課題認識が進んで、企業活動やCSR活動に社会的課題が組み込まれていく制度化プロセスが進行することになります。以下では、このパブリックイシューのライフサイクルを日本国内の事例を通して考えてみましょう。

近年、日本国内で注目されている社会的課題の一つに「子どもの貧困」があります。2019年の国民生活基礎調査によると、中間的な所得の半分に満たない家庭で暮らす18歳未満の割合である「子どもの貧困率」は2018年時点で13.5%であり、子どもの約7人に1人が貧困状態にある計算になることが明らかになりました。2012年には日本国内で初めて地域交流拠点としての側面と、子どもの貧困対策としての側面を有する「子ども食堂」が東京都大田区で生み出されました。当時、「気まぐれ八百屋だんだん」を経営する近藤博子氏が、知り合いの小学校の副校長から「うちの学校に『給食以外はバナナ一本』という子どもがいる」と聞いたことがトリガーイベントとなったと言われています。その後、社会活動家の湯浅誠氏らが積極的に関わりを見せたこともあり、多くのメディアで取り上げられたことで、さまざまな企業が金銭的支援、非金銭的支援、本業を活用した支援など、さまざまなアプローチで子ども食堂と関係を構築し始めました。政府も、2019年11月に貧困家庭の子どもへの支援方針をまとめた「子どもの貧困対策大綱」を閣議決定し、制度化が進行しました。「7人に1人の子どもが貧困状態」にあるという、われわれの多くが認知していなかった切実な現実は、社会活動家によるキャンペーンや調査、メディア報道を経て、企業や国を確実に動かし、「子どもの貧困」というイシューは高い関心をもって日本社会に受け入れられたと言えます。

出典:Mahon & Waddock(1992)をもとに筆者加筆修正

このパブリックイシューのライフサイクルにおけるもう一つのポイントは、市民社会を構成する主体のひとつである企業が、こうした次々と提示される新しい社会的な課題をどのように受け止め、またそれにどう対応していくかという点にあります。Freeman et al. (2010) は、CSRの「S」の部分を「ソーシャル」から「ステイクホルダー」に置き換えることによって、企業による事業活動の本質を鋭く浮かび上がらせました。フリーマン流に準えるならば、CSRは「コーポレート・“ステイクホルダー”・レスポンシビリティ」となるわけです。つまり、CSRとは、刻々と変容し、多様化する価値観とニーズを有する“ステイクホルダーからの声”を拾い上げ、企業として、事業活動として呼応していくことなのです。今日、社会から求められているのは、経営トップのみならず、企業に参画する社員ひとりひとりが、主体的に社会的な課題に向き合い、ステイクホルダーからのマイナーでローカルな呼びかけに対しても積極的に向き合っていく姿勢と言えるでしょう(土肥 2022)。

こうしたCSRの捉え方は、國部他(2019)が指摘するCSRの無限性とも軌を一にしています。彼らは、CSRにおける責任は、本来的にその範囲を限定することができず、CSRの領域の固定化に対して警鐘を鳴らしています。彼らによれば、CSRのレスポンシビリティ(責任)とは、本来的には他者からの呼びかけに対する応答性(応答できること=レスポンスresponse+アビリティability)であり、主体的で能動的かつ創発的な概念となります。他者からの呼びかけや問いかけに応えることは義務であり、どのような他者に、どのように応えるかは企業に身をおく全ての人々が主体的に考えなくてはならないという視点は、SDGs時代を生きる我々にとって重要な意味を持つと言えます。

2. CSRの3つの次元

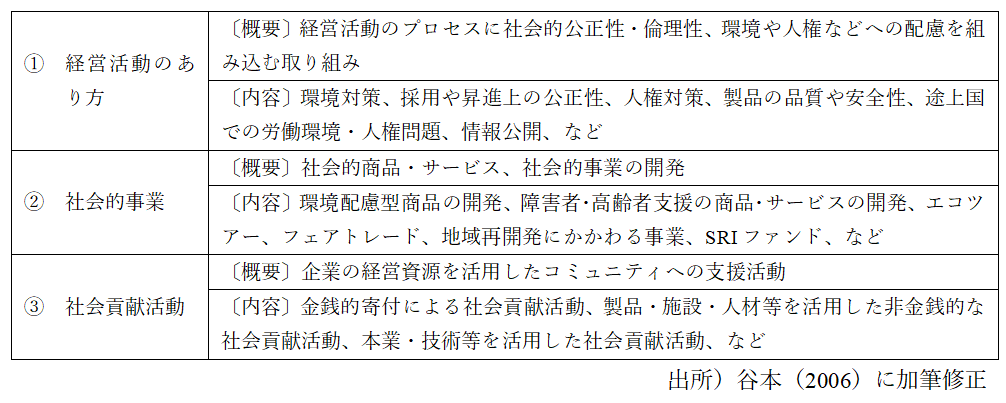

日本におけるCSR研究をリードしてきた谷本(2006; 2020)は、企業のCSR活動を3つの次元に分けて整理しています(表1を参照)。SDGsなど国際社会からの企業に対する期待が高まりを見せるなかで、本業の事業活動を戦略的に遂行していくための取り組みが「①経営活動のあり方」の領域の活動として整理しています。例えば、近年の①のユニークな事例を挙げると、化粧品会社のボディショップは、2019年から「オープン雇用制度(open hiring)」と呼ばれる採用システムを小売業界で初めて採用し、雑誌Fast Companyによる「革新的なソーシャル・グッド・カンパニー2021」のトップ10にも選出されています。オープン雇用制度は、身元調査、薬物検査、過去の経験の有無の確認を廃止し、履歴書や学歴の確認も行わない制度で、アメリカの小売業界における人材不足(とくに季節従業員不足)を解消するものとして注目されています。

次に、(表1の一番下の)金銭的寄付やボランティア活動の実施といった取り組みが「③社会貢献活動」の領域の活動に位置づけられます。これこそが読者の多くが持っているCSRのイメージかもしれませんが、「社会貢献活動(フィランソロピー活動とも呼ばれます)」の位置付けは、CSR活動の一部に過ぎないことを改めて再確認する必要があります。

例えば、上述した「子どもの貧困」という社会的課題に対して企業がどのように対応してきたか整理してみましょう。「金銭的支援」の事例では日本コカ・コーラは子どもの居場所づくりの支援を広げるために、専用に自動販売機を設置し、売り上げの一部を子ども食堂の運営団体に寄付しています。「非金銭的支援」の事例としては、アサヒホールディングスが、新型コロナウイルス感染拡大の影響による子どもたちの生活環境変化に鑑み、アサヒグループの商品約1億5千万円相当の物的寄付(カルピス19万本、即席スープ100万個など)をこども食堂サポートセンター(運営団体:全国食支援活動協力会)へ行っています(2020年3月19日時点)。「本業を通じた支援活動」の事例としては、首都圏物流が、埼玉県内で子育て中の生活困難家庭などに食料品を配布するフードパントリーに対して、食品の輸送支援を行っています。同じ「子どもの貧困」という社会的課題に対しても、実に多くの企業がさまざまなアプローチで自社の資源を活用して社会貢献活動を展開していることがわかります。

上記の取り組みに対し、いわば①と③の中間に立って、社会的課題解決に向けて、社会貢献も意識しながらよりビジネスを通して本業を深化させる取り組みが「②社会的事業(ソーシャル・ビジネス)」の領域と言えます。例えば、②の事例を挙げると、フランスの総合食品メーカーのダノングループでは、これまでに「1ℓfor 10ℓプログラム」や「グラミンダノンフード」をはじめとするさまざまなソーシャル・ビジネスを世界各地で展開しています。これらのソーシャル・ビジネスが次々と生み出されている背景には、各国の担当者だけでなく、食品業界やNGOなどの関連するステイクホルダーを一堂に集結させて、企業理念やミッションを確認し、共通の課題やゴールを模索し議論する”Social Innovation Labs”という「場」の設定の重要性が指摘されています(Faivre-Tavignot 2016: 土肥 2022)。

出所)谷本(2006)に加筆修正

3. SDGs時代に求められるCorporate Social Innovation

実際には、上述した②社会的事業(ソーシャル・ビジネス)と③社会貢献活動(フィランソロピー活動)の境界線上の活動や両者がリンクするような活動が数多く存在しており、近年ではその動きが広がりを見せています(谷本 2020)。「利益をあげた後に社会に寄付をする」という伝統的なスタイルから、企業が有する経営資源や経験を活かしながら社会的課題に取り組み、社会的・経済的成果を生み出しながら新たな社会的価値を創出するというスタイルへの変化とも言えるかもしれません。拙著『社会的企業者−CSIの推進プロセスにおける正統性』ではこうした社会的課題解決に資するユニークかつ革新的な企業活動をCorporate Social Innovation(以下CSI)と呼び、そうした活動を企てて推進する人々を「社会的企業者」と名付けました。紙幅の関係上、個別の事例については拙著を見ていただければと思いますが、社会的企業者たちの取り組みから見えてきたものは、かつてシュムペーターが想定した、イノベーションの導入の成功によってもたらされる報酬としての「企業者利潤」を追い求める姿ではなく、常に彼らの念頭にあったものは「他者的な利益」であり「社会的な利益」でした。また、従来のイノベーションの議論のように、自ら開発・構築した技術や仕組みの模倣を避けて「占有可能性」を高めたいという企業者の典型的な動機とは異なり、社会の多くの人が真似できるような「模倣可能性」を高めようとする意図や工夫が随所に見られたことでした。これはSDGs時代に生きる企業が、複雑かつ混沌とした社会的課題に関わる際の重要なポイントになるでしょう。多くの企業の中でさまざまな社会的企業者たちがCSIを推進し、またその取り組みが市場社会から評価されることによって、企業による社会的課題への新しい関わり方の可能性がさらに広がっていくことを期待しています。

参考文献

Canto-Milla, N. and Lozano, J. M. (2009) “The Spanish Discourse on Corporate Social Responsibility”,

Journal of Business Ethics, 87, pp.157-171.

Faivre-Tavignot, B. (2016) Social Business and Base of the Pyramid: Levers of Strategic Renewal, Wiley-

ISTE

Freeman, R. E., Harrison, J. S., Wicks, A. C., Palmar, B.L. and de Colle, S. (2010) Stakeholder Theory: The

State of the Art, New York: Cambridge University Press.

Mahon, J. F. and Waddock, S. A. (1992) “Strategic Issues Management: An Integration of Issue Life Cycle

Perspectives”, Business and Society, 31(1), pp.19-32.

國部克彦(2017)『アカウンタビリティから経営倫理へ−経済を超えるために』有斐閣.

國部克彦・西谷公孝・北田皓嗣・安藤光展(2019)『創発型責任経営−新しいつながりの経営モデ

ル』日本経済新聞出版社.

谷本寛治(2006)『CSR—企業と社会を考える』NTT出版

谷本寛治(2020)『企業と社会−サステナビリティ時代の経営学』中央経済社.

土肥将敦(2022)『社会的企業者−CSIの推進プロセスにおける正統性』千倉書房

湯浅誠(2019)「こども食堂の過去・現在・未来」『地域福祉研究』No.47, pp.14-26.