筑波大学 体育系/ Tsukuba International Academy for Sport Studies (TIAS) 助教

醍醐 笑部EBBE DAIGO

略歴

早稲田大学スポーツ科学研究科博士後期課程修了、博士(スポーツ科学)。

専門はスポーツ経営学、専門種目は舞踊。大学院ではダンスやスポーツの観客、観戦者の知識・能力に関する研究を行う。その後、オーストラリアにあるグリフィス大学にてスポーツフィランソロピーを専門とする研究者らと出会い、スポーツと寄付に関する研究活動に参加。早稲田大学(スポーツ科学学術院 助教)を経て、2020年3月より現職。

日本体育・スポーツ経営学会理事、日本クリケット協会理事、国際ダンスと子どもの国際会議(daCi)アドバイザリーボード、全日本児童舞踊協会などでの活動に加え、国内外のジャーナルで編集委員を担当。

ある調査の中で、チャリティイベントの主催者と話をしていたとき「スポーツイベントなんて本当はやらないほうがいいでしょ。お金集めて全額送ったほうが効率がいいし、そもそもスポーツは事故がね。リスクや手間を考えたらスポーツイベントなんてやらないほうがいい。でもそうじゃない。」と言われたことがある。この言葉を聞いたとき、五郎丸歩さん(元ラグビー日本代表)の発言「スポーツはやはり面倒な部分もあるとは思うのです。寝ている方が楽ですし。でも、そこには無限の可能性がある。」と同じだと思い、寄付の文脈の中に“スポーツだからできること”があるのではないか、と感じた。

1.チャリティスポーツイベントの射程

日本におけるチャリティスポーツの概念は比較的新しいものであるが、これまでスポーツ組織が行ってきたCSR活動の中には多くの慈善活動があり、スポーツの持つ魅力は寄付を必要とする様々な組織や団体を助けてきた。近年チャリティスポーツイベントの人気が高まっており、ウォーキング、ランニング、サイクリング、ヨガなどの市場拡大と、障害物イベントや泥レースなど話題性の高いイベントの出現によって、いまも成長を続けている。スポーツイベントに関わる非営利団体や慈善団体についても、健康や子ども、教育といったスポーツと親和性の高い社会課題を扱う団体だけでなく、あらゆる分野の団体がスポーツイベントを採用している。

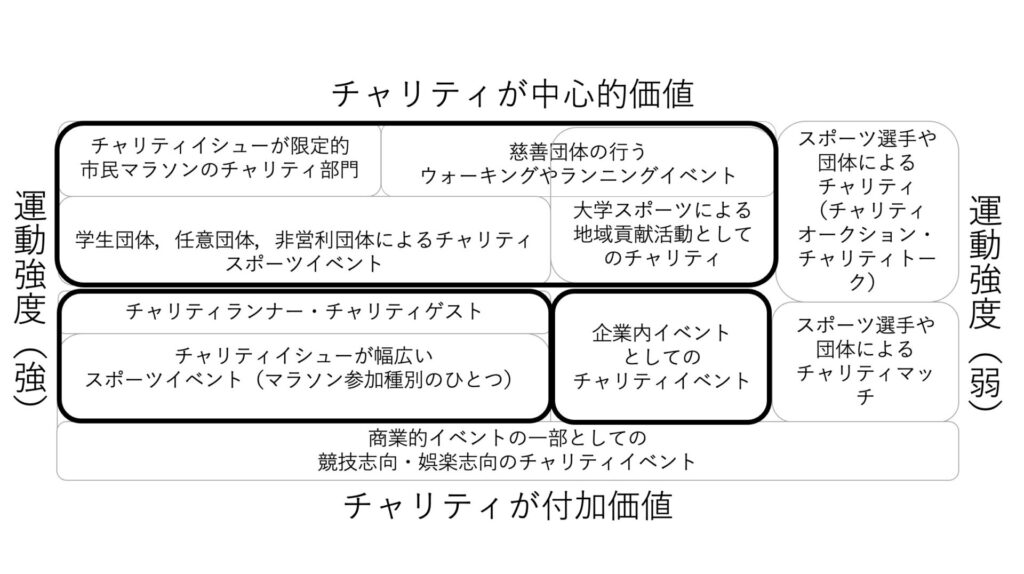

こうした背景を受けて、多様化するチャリティスポーツイベントを研究の俎上に載せるには、図1のような軸を用いて整理しておくことが可能ではないかと考えた。縦軸はチャリティがそのイベントにとって付加価値として捉えられるのか、中心的な価値として位置付けられているか、である。横軸は運動強度と書いたが、左側は参加者が実際にスポーツを実施するもの、右側がチャリティオークションの購入者やチャリティマッチの観戦者としてチャリティイベントに参加しているという事例である。実際には個々の領域に重なっている部分も多く、図のように明確な枠が存在しているわけではない。

黒枠によって示した箇所は、本稿の執筆に用いた筆者の研究において対象となったイベントであり、本稿の内容が参加型スポーツのチャリティイベントに焦点化していることを理解していただけるかと思う。

さて参加型チャリティスポーツイベント(以下、CSE)は、2000年以降スポーツマネジメント、イベントマネジメント分野において研究対象となっており、イベント参加者が主な研究対象であった。スポーツイベントの開催効果について、経済的効果ではなく社会的な効果を測定する研究が増加したことも、CSE研究が蓄積しつつあることを後押ししている。

参加型CSE研究の歴史は長く、こうしたイベントが資金調達だけでなく、様々な社会的課題に対する認識、理解、貢献を高めるため、慈善団体と非営利団体に活用されてきたことが明らかになっている。例えば、Beard & Raghebは1983年に、Baumeister & Learyは1995年にCSEが非営利団体への金銭的貢献以上に、参加者間の対人関係に貢献することを明らかにしている。現在ではCSE実施の効果として、運動習慣の促進、慈善意識の向上、慈善目的の資金調達、チャリティへの人々の関心を集めるプラットフォームとして機能することが明らかにされている(Filo, Funk & O’Brien, 2008など)。

CSEの参加者に限らず、現代では多くの人が社会貢献はした方が良いと思っており、したいとも思っている。しかし、意識と行動との隔たりは大きく、そのすきまをCSEへの参加者はスポーツへの愛着、もしくはスポーツイベントへの参加動機によって最小化していると考える。

2.日本の参加型チャリティスポーツイベント

さて、ここからは筆者の一連のチャリティランに関する研究をみていく。一部、既出論文には紙幅の都合で載っていない結果も紹介する。

筆者が最初に取り組んだ研究は、Using a sport event to create a sense of community: Charity sport event manager perspectivesとして発表されている。データは2017年に取られたもので、日本の慈善団体や学生団体、非営利組織が行う比較的小規模のCSEを対象に、どのように参加者間の結びつき(コミュニテイ感覚)を醸成しているかについて研究を行なった。その後、イベント主催者だけでなくスポンサーにも調査範囲を拡大しExploring the value sponsors co-create at a charity sport event: a multiple stakeholder perspective of sport valueを発表している。そこでは複数のアクターにより価値共創するCSEでは、実際に体を動かし参加する機会を作ること、従業員の賛同を得ること、金銭的貢献を超えた寄付になっていることが重要であると結論づけ、CSEのスポンサーシップがパートナー企業やイベントに様々な有益な結果をもたらしていると述べた。そして前出の研究と合わせると、特にイベントの持つ文脈(ストーリー)と、チャリティコーズ、スポーツイベントを活用したいスポンサーが持つ資源に注意を払い、スポンサーが慈善活動やイベントを慎重に選択することの重要性を強調したい。その一方で、イベントが扱うチャリティコーズのばらつきや、主催団体が実施するマネジメント施策の違いから、研究結果としてイベントの特徴が反映されず諸外国の研究結果を、日本の文脈に適応するに留まっている。

そこで、仙台でのマラソンイベントを取り上げた研究(Daigo & Sakuno、 2021)を紹介する。ご存知の通り仙台は東日本大震災で大きな被害を受けた地域であり、周辺にはそれ以上に甚大な被害を受けた地域がある。この研究ではそうした仙台、東北、被災地としてのアイデンティティが、チャリティランナーの寄付態度を特徴づけているのかについて調査することができた。当時の国際的なトレンドとして、グローバルイシューへの資金が集中しているとの指摘が存在しており、特に水問題やジェンダーに関するものなど世界中どの地域でも実感できる社会課題とスポーツイベントとの関連が強まっていた。この研究の結果においては、チャリティーランナーが寄付したいと考えている地域が仙台に集中するということはなく、仙台、東北、日本国内の課題に対し寄付したいというひとが多く、国際的な課題については少数に止まった。

さらに、仙台への思い入れが強いイベントであるがゆえに、慈善団体からは「選んでいただいて感謝しているが伝える術がない」、参加者からは「チャリティに参加しているとは思えない」、主催者からは「チャリティーラン当日の様子が見えない」とコミュニケーション不足を指摘する意見が確認された。チャリティランは、市民マラソンの高額チケットであるなどと揶揄されることもあるが、このイベントに関しては「チャリティであること」「チャリティランによる交流」に多くの期待が寄せられていることが明らかとなった。そしてこのとき得られたコミュニケーション不足に関する課題は、後述の女性チャリティランナーに関する研究へと繋がる。

3.市民マラソン型のチャリティランナー

日本のCSEを語る上で、重要なイベントのひとつに東京マラソンがある。東京マラソンのチャリティランは第5回大会(2011年)から開始され、2022年までに東京マラソンを通じて集まった寄付は累計34億円であり、 国内でみれば比較的高額な参加費と寄付金が設定されている。このことは、 出走権の抽選を避けるための特別枠のように認識される側面があった。しかし、 エントリータイミングの変更やファンドレイズを支援・推奨することで、 より社会貢献に結びつくチャリティランナーの創出に努めている。

筆者は「東京マラソンチャリティランナーの現状とファンドレイジングに関する研究」のなかで、過去7年間のアンケート調査と、2020年に実施したウェブ調査について分析を行った。東京マラソンのチャリティランナーは、マラソン主催団体を通して寄付することでチャリティランナーとしての出走権を得ており、その金額を自身のポケットマネーから支出するだけでなく、ファンドレイジングなどを通して社会課題の認知や理解に貢献することが期待されている。しかし筆者の研究において、いまだ「自らの貯蓄や小遣いなど」によって寄付金を支払い、ファンドレイズの実施者は極めて少ないことが明らかとなっている。また、寄付控除の存在が、海外の研究ではCSEの文脈においても報酬として位置付けられているが、東京マラソンではほとんど影響がない。チャリティランナーは「日本の寄付文化が未熟であること」「日本人がチャリティに興味や理解がないこと」を感じており、スポーツを活用したファンドレイジングが寄付文化に目を向けるきっかけになっている。

4.女性チャリティランナー

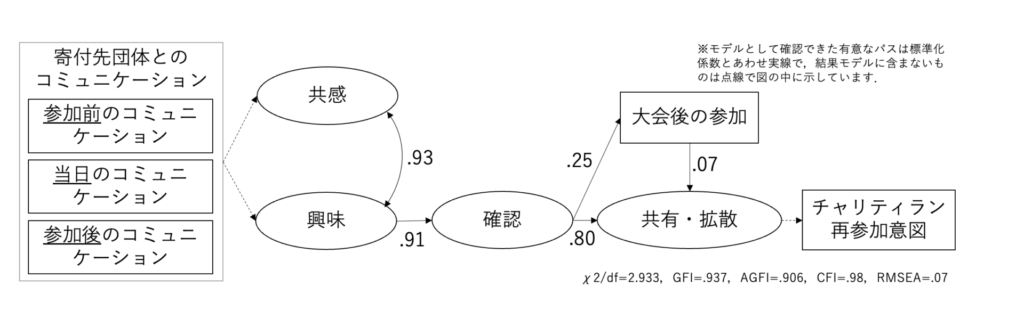

CSE研究を進めるにつれて、「チャリティランナーはもともとチャリティに積極的な人がランニングイベントに参加をしているのか、ランニングイベントがチャリティのきっかけとなりその後の寄付や社会貢献活動につながっているのか」という指摘や疑問を受けることが増えた。前者については、慈善団体の主催するチャリティウォークやチャリティランの参加者がそれにあたり、CSE研究の萌芽をみても多くの事例が確認できる。しかし、後者についてのエビデンスは乏しく、スポーツ経営学の視点からはこちらがより重要であると考えた。このことについて一定の示唆を与えることができたのが、2022年に発表した「女性チャリティランナーと寄付先団体のコミュニケーションに関する研究」である。この研究はまずはじめに大会前、大会当日、大会後の寄付先団体とのコミュニケーションのうち、どのようなものが参加者の共感・興味を含む態度と関連性があるかについて分析している。その後、共感、興味、確認、共有・拡散、そして大会参加後にチャリティランをきっかけとした寄付や社会貢献活動に参加しているかについて共分散構造分析を行った。

結果として、共感と興味が共起関係にあり、確認へ繋がり、参加と共有・拡散に至るモデルにおいて適合度を満たす値が確認された。共感と興味の間のパス係数は.93、そして興味から確認へのパス係数が.91と高い値を示したが、確認から参加への係数は.25となる。それだけ実際に何らかの行動につなげるには、ハードルがあるということだが、実際の身の回りの状況を考えてみると納得のいく数字かもしれない。

コミュニケーションから共感・興味への影響関係を含んだモデルが確認できていないこと、CSEへの再参加意図を含んだモデルにおいて十分な説明力を持たなかったことなど、今後の課題は残されているものの、チャリティランを始点とした態度変化と、その後の寄付や社会貢献活動への参加について実証できた点では、一定の学術的かつ実践的な貢献を感じた研究である。

5.おわりに

筆者はこれまでの研究を通して、 CSEでの寄付が人生で初めての主体的な寄付である人が少なくない、ということを実感している。寄付文化の醸成を支える成功体験が日本では不足しているとの指摘(鵜尾, 2014)を踏まえれば、CSEが寄付文化の発展に貢献できる可能性は大いにある。しかし、寄付者に求められている様々なモラルがスポーツイベント参加者に十分に備わっているとはいえず、研究においても寄付に関する動向や課題にスポーツ分野から知見を提供する段階には至っていない。スポーツイベントが寄付文化の醸成に貢献するためにも、実践的研究をさらに進めていく必要があると考えている。

参考文献

Beard, J. G. & Ragheb, M. G.(1983) Measuring leisure motivation. Journal of Leisure Research, Vol.15, 219-228.

Baumeister, R. F. & Leary, M. R.(1995) The need to belong: Desire for interpersonal attachments as a fundamental human motivation. Psychological Bulletin, Vol.117(3), 497-529.

Daigo, E. & Filo, K. (2020) Using a sport event to create a sense of community: Charity sport event manager perspectives. Event Management, Vol.24(1): 57-74.

Daigo, E. & Filo, K. (2021) Exploring the value sponsors co-create at a charity sport event: a multiple stakeholder perspective of sport value. Sport Management Review, DOI: 10.1080/14413523.2021.1975401.

Daigo, E. & Sakuno, S. (2021) Research on Local Problem-focused Charity Sport Event: Multi-stakeholder Perspective & Social Impact Logic Model. International Journal of Sport & Health Science, Vol.19, 10-21.

醍醐笑部. 阿部拓真(2022) 東京マラソンチャリティランナーの現状とファンドレイジングに関する研究. スポーツ産業学研究, Vol.32(1), 1-17.

醍醐笑部,遠藤華英(2022) 女性チャリティランナーと寄付先団体のコミュニケーションに関する研究. スポーツ産業学研究, Vol.32(3), 269-282.

Filo, K., Funk, D.C. & O’Brien, D. (2008) It’s really not about the bike: Exploring attraction & attachment to the events of the Lance Armstrong Foundation. Journal of Sport Management 22(5): 501-525.

大日方航(2018) 五郎丸歩が指摘する社会課題…人との繋がりが軽視される中、アスリートができること. Retrieved August 6, 2022 from https://spread-sports.jp/archives/17398

鵜尾雅隆(2014) ファンドレイジングが社会を変える:非営利の資金調達を成功させるための原則.三一書房:東京.