東京大学大学院教育学研究科 教授

仁平 典宏NORIHIRO NIHEI

略歴

略歴:東京大学大学院教育学研究科修了。博士(教育学)。専門は社会学。日本学術振興会特別研究員(PD) 、法政大学社会学部准教授を経て、現職。主な著書として、 『「ボランティア」の誕生と終焉―〈贈与のパラドックス〉の知識社会学』(名古屋大学出版会、2011年、日本社会学会奨励賞、損保ジャパン記念財団賞受賞作)、『教育学年報11~13』(共編著、世織書房、2019~2022年)、『共生社会の再構築2―デモクラシーと境界線の再定位 』(共編著、法律文化社、2019年)、『労働再審〈5〉ケア・協働・アンペイドワーク―揺らぐ労働の輪郭 』(共編著、大月書店、2011年)、『市民社会論』(分担執筆、法律文化社、2017年、日本NPO学会林雄二郎賞受賞作)、『現代日本の市民社会』(分担執筆、法律文化社、2019年)、『平成史【完全版】』(分担執筆、河出書房新社、2019年)。

1.意識高いね

旧統一教会に対する批判報道が続いている。問題の解明・批判は徹底的にやってほしいが、思わぬ所に副作用が出ないか心配だ。それは通常の非営利の活動まで、「うさん臭い」というイメージが強くなってしまうことである。筆者は以前、ボランティアに対するマイナスイメージのパターンを明治時代まで遡って調べたことがある。社会課題解決のために尽力するのを「偽善」と見なして冷笑するのは今のSNS時代の専売特許ではなく、日本では伝統芸能のように続いてきた(仁平2011a)。今は「意識高いねw」という揶揄の言葉があるが、昔も「奇特なことでw」という似たような意味を伝える言葉があった。言葉は変わっても、シニカルなトーンは変わらない。

映画評論家の佐藤忠男が、1959(昭和34)年に面白いことを言っている。「実は、日本にとっては、隣人愛というものは最も表現しにくい思想の一つなのではあるまいか。白樺派、赤い羽根、救世軍etc真顔で隣人愛を語る奴は、よほどお人好しか偽善者に違いない、というのがむしろ庶民の一般的なイメージだ」。「『慈善』はすなわち『偽善』だと意識できるものはインテリにかぎらず、庶民にとっても慈善家くらい嫌な奴はいない」(佐藤1962:15 ただし傍点は引用者)。ここで「真顔で」というのがポイントだ。佐藤によると、日本で「人情的な助け合い」を表現するためには、「よほどセンチメンタルなオーバーな身ぶりをともなうか」、あるいは「よほど道化た身ぶりをともなうかしなければならない、というきまりがある」。

ここで佐藤が注目するのは表情や「身ぶり」、つまり内容以前の形式面である。今はさすがに「センチメンタルなオーバーな身ぶり」が求められることはない。でも「真顔で隣人愛を語」れば引かれるという状況は変わっていないのではないか。例えば「自分の成長につながる」とか「いろんな経験をしてみたいから」とか、どこか「利己的」な「動機」をあえて垣間見せながら語らないと「理解」されにくい。悪いことをしているわけでもないのに、妙に言い訳がましくなってしまう。だからといって、「ナイーブに」チャリティをしてると見なされると、有名人でも売名、自己満足、お花畑などと叩かれる。寄付やボランティア活動は金銭的・時間的なコストなだけでなくリスクすら伴う。そんな社会でボランティアやチャリティをやりたくなるだろうか。

2.低水準の参加と信頼

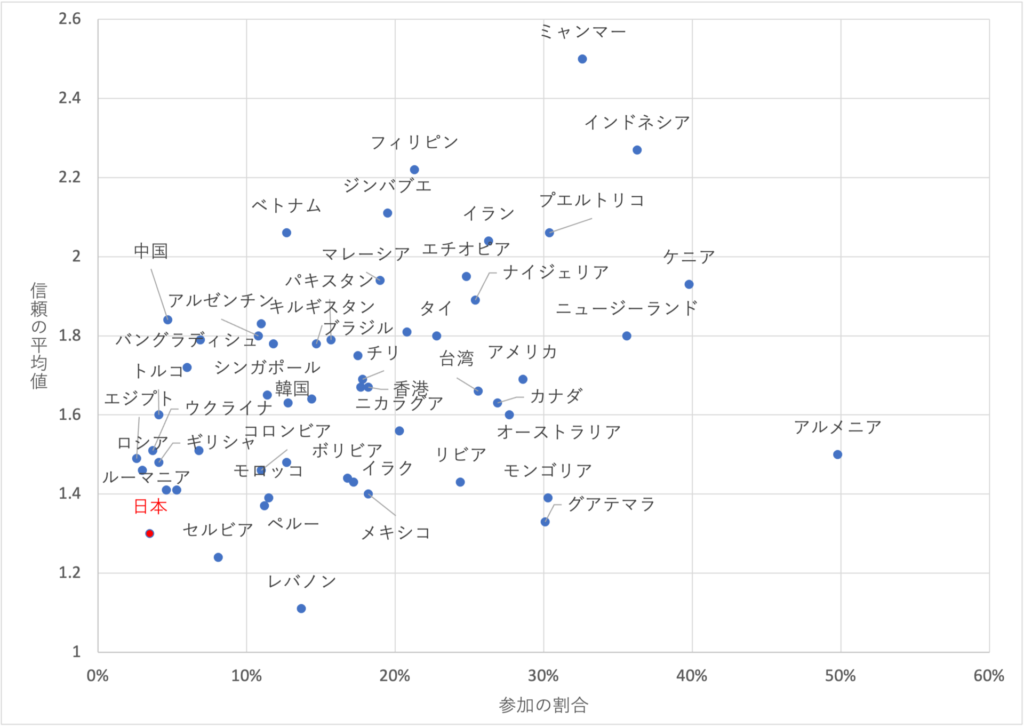

このような状況は統計にも現れている。World Giving Indexという助け合いや寄付の度合いを指標化したランキングで、日本は全体対象国中最低の114位だった(Charities Aid Foundation, 2021)。また世界価値観調査という国際比較のデータで、国ごとのチャリティ・人道団体(Charitable humanitarian organizations)への参加の割合(横軸)と信頼の平均値(縦軸)をプロットすると、図1のように日本はどちらも最低に近い(注1)。

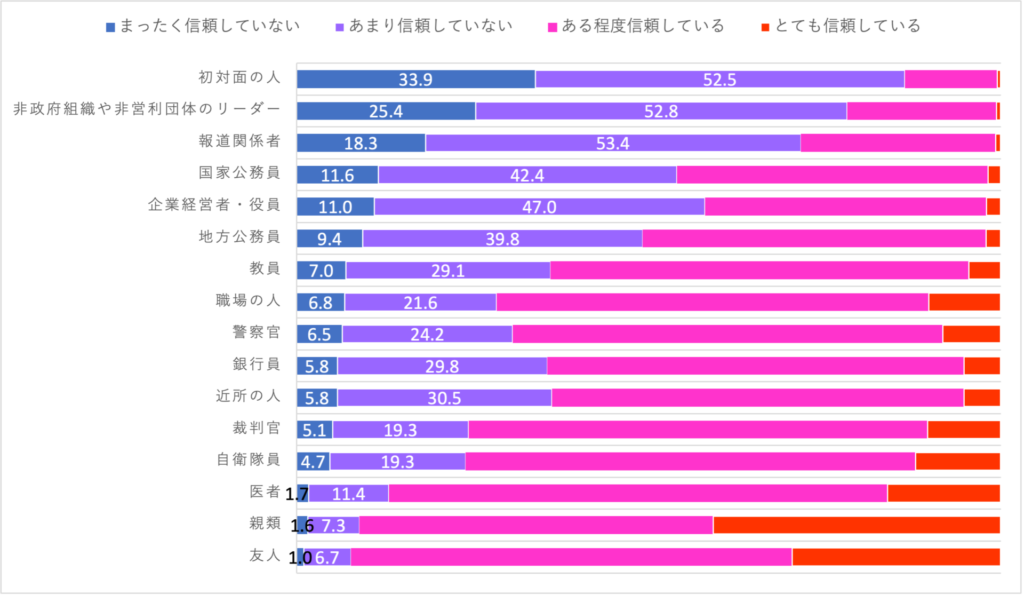

日本で信頼を得られていないのはチャリティ・人道団体だけではない。図2は2012年に国内で実施された調査データ(JGSS2012)の結果である。さまざまな立場の人に対する信頼度を比較して、「まったく信頼していない」という回答の割合が多い順に並べてみると、「非政府組織(NGO)・非営利組織(NPO)のリーダー」は「初対面の人」についで信頼されない傾向がある(注2)。

3.そこそこ盛んな地域の活動

散々な結果である。だが、そんなに気にしなくてもいいという考えもある。第1に、「やりがい搾取」が問題となる中で、あまり無償の活動を持ち上げるべきでないというものだ。第2に、ボランティア活動の経験率に注目すると日本も低いとは言えず、悲観的になる必要はないというものである。

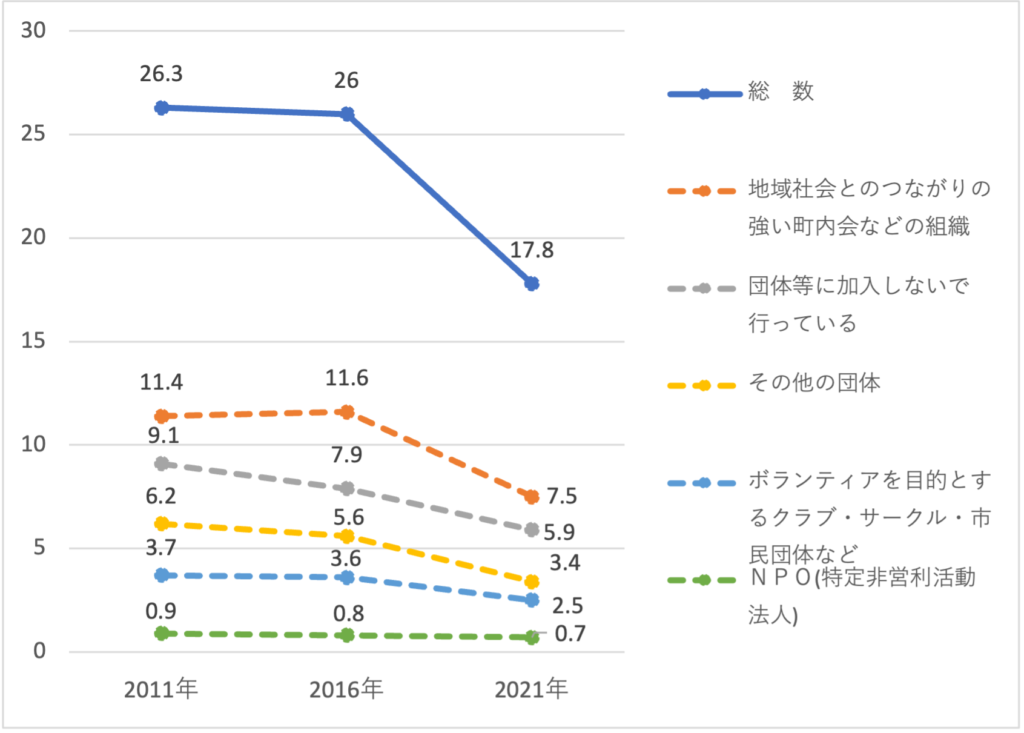

この2つは実はある部分でつながっている。まず2点目から見てみよう。総務省の社会生活基本調査では5年ごとに過去一年間のボランティア活動の経験率を聞いている。図3の通り2021年はコロナの影響もあって活動率が激減しているが、2016年までは26%程度ある。この数字はたしかに、世界の国々と比べてとりわけ低いというわけでない。この結果は一見、チャリティ団体への参加率が世界最低レベルの図1の結果と合わないように見える。その矛盾は、活動形態に注目することで解消できる。図1の点線はどのようにボランティアに参加しているか示したものだが、多いのは「地域社会とのつながりの強い町内会などの組織」を通じた活動であり、NPOや市民団体などを通じて活動をしている人の割合は小さい。活動内容を見ても、「まちづくりの活動」「安全な生活のための活動」など地域に関する活動が上位を占め、「障害者を対象にした活動」「国際協力に関係した活動」など国内外の弱い立場に置かれた他者に対する活動の割合は低い。都市部では形骸化しているものの、戦後を通じて町内会などの地域組織は、行政と協調しながら地域生活の維持に重要な役割を果たし、様々な活動を行ってきた。日本人の社会活動経験の多くを占めるのがこのタイプだ。これは「偽善」云々の話にはなりにくい。週末張り切って地域の清掃活動に参加したり、逆に「めんどくさいけど近所付き合いもあるしな」とブツブツ言いながら「駆り出される」というのは、日常の一コマでもあった。

4.やりがい搾取

しかし近年、この種の地域活動のあり方を問い直しに開く言葉が広がっている。「やりがい搾取」である。ここで先程の1つ目の論点と重なる。これはもともと、精神的報酬ばかり強調して十分な待遇を与えない賃労働に対して使われていた概念だったが、2016年にTBSで放映されたドラマ『逃げるは恥だが役に立つ』で主演の新垣結衣が、プロポーズで家事を求められた時にこの言葉で返し、広く知られるようになった。ヒロインは、地域商店街の活性化の取り組みに無報酬で参加することを求められた時にも、同じ言葉で異議を唱えている。リアル社会でもその後、五輪ボランティア募集をめぐる批判の中で盛んに使われた(仁平2020)。つまり「やりがい搾取」という言葉は、賃労働、家事労働、地域活動、ボランティア活動など、さまざまな領域に埋め込まれていたアンペイドワークを共通の枠組みで捉え、可視化・問題化するために用いられているのだ。

確かに日本はアンペイドワークがさまざまな領域で活用されてきた(仁平・山下編2011)。家庭内の家事・育児や地域での諸活動は公的支出の抑制と結び付けられ、政府から「含み資産」と見なされてきた。企業ではサービス残業は言うに及ばず、業務外の様々な活動(QCサークルから社内運動会まで)に労働者が自発的に従事することが求められ、それが日本企業の強さと結び付けられていた時期もある。

今思えばこれらが受け入れられていたのは、企業・家族・地域などの集団が安定的で、そこでの関係性が長く続くというリアリティがあったからだと考えられる。例えば定年まで同じ会社にいることが前提なら、短期的には「不払い」部分が目立っても、長期的には雇用の保障や年功賃金といったリターンで相殺できるという理解は成り立つ。これを「見返り型滅私奉公」と呼ぶ研究者もいる(山口2008)。同様に、地域コミュニティの中に根を張って暮らすのなら、近所の人達とまちづくりの活動に取り組むことを「搾取」とは経験されにくい。

ところが社会の流動化が進み、今ある関係性が永く続くというリアリティがなくなってくると、そこから得られるものを長期的な視野で考えにくくなる。関係の収支は短期決済で捉えられるようになり、かつては甘受できていたことも理不尽に感じるようになってくる。アンペイドワークに対する許容度の閾値が変わりつつあるのだ。その変化が2010年代に入って「やりがい搾取」という見方を説得的なものにしていったと考えられないだろうか。

だから「やりがい搾取」という見方が広がった社会において、かつては自明視されていたボランティア活動も、「なんのためにやるのか?」「本当に無償でないといけないのか?」といった問いに開かれるようになる。それにきちんと説明できない限り、「生活も厳しいのに、これ以上『タダ働き』させる気?」という疑念が先に立つのは正当な反応でもあるとも言える。

5.二重のリスク

では、ボランティアやチャリティが低調なのは放っといていいのだろうか。この問いに答える前に、先程の2つの区別に注目したい。日本で特徴的とされてきたのは所属集団(企業・家族・地域社会など)内部でのアンペイドワークであり、ボランティアも「住んでる地域での環境整備や交通安全活動」などが典型的だった。他方で、図1で見た通り、チャリティや人道支援のように異なる立場の他者に対する支援活動は世界で最も低調であり、シニカルなまなざしも受けやすい。前者は集団の内側に向けた活動、後者は集団の外側に向けた活動と言える。後者の活動が弱いということは何を意味するだろうか。

アメリカの社会心理学者のニック・ベリガンらは、世界価値観調査におけるチャリティ・人道団体の参加の要因を階層的マルチレベル分析という手法で分析した。その結果、個人主義的な社会(個人の利害が内集団の利害よりも優先される社会)では他者一般に対する信頼が高くなり、それがチャリティ・人道団体への参加を促すのに対し、集団主義的な社会(集団の利害が個人の利害よりも優先される社会)では他者一般に対する信頼が低くなり、それがチャリティ・人道団体への参加を低調にしていた(Berigan & Irwin, 2011)(注3)。

この結果は、よく指摘される日本の特徴とも整合的だ。日本の生活保障システムは普遍主義的ではなく、所属する集団や立場によって受けられる恩恵が異なる仕組みを持つ(仁平2019など)。これが自分が所属する集団へのコミットメントの高さと、外部に対する冷淡さの背景になってきた。そんな中で、「標準」とされるカテゴリから外れ、制度からこぼれる人たちを下支えしてきたのが、NPO・NGOによる人道支援活動だった。だからそれらに対する社会の支持が弱いと、マイノリティはより脆弱な立場に追い込まれる。ドイツの経済学者のフランツ・ハックルらは、やはり世界価値観調査データを用いた分析から、政府の社会支出や再分配機能の小さい国ほど市民の参加活動が活発であり、大きい国ほど参加が低調な傾向があることを示した(Hackl et al., 2012)(注4)。しかし日本は、高齢化に伴い年金と医療の支出規模こそ大きいものの、公的な社会的包摂や再分配の機能は小さい。それが貧困や社会的排除を生み出してきた。つまり社会保障制度が不十分なまま、市民社会の支援やアドボカシーも十分でないというわけで、二重のリスクが存在することになる。

この文脈で特に気になるのが高階層の動向である。生活が苦しい人々にボランティア活動や寄付を求めるのは酷だ。既存の社会から恩恵を受けている高階層の人こそチャリティやボランティア活動を率先して行うべきというのは、ノブレス・オブリージュの規範として知られている。しかし日本では、近年、高階層がボランティア活動から手を引く傾向が見られる(三谷2016; 仁平2011bなど)。確かに、日本ではボランティアや寄付を「下手に」行うと、逆に批判されかねないというねじれた言説空間がある。しかし制度的な再分配機能が脆弱な中で、寄付などを通じた贈与的再分配までも行われないとしたら、それは二重のリスクをなぞることになるだろう。

6.変わりゆく社会の中で

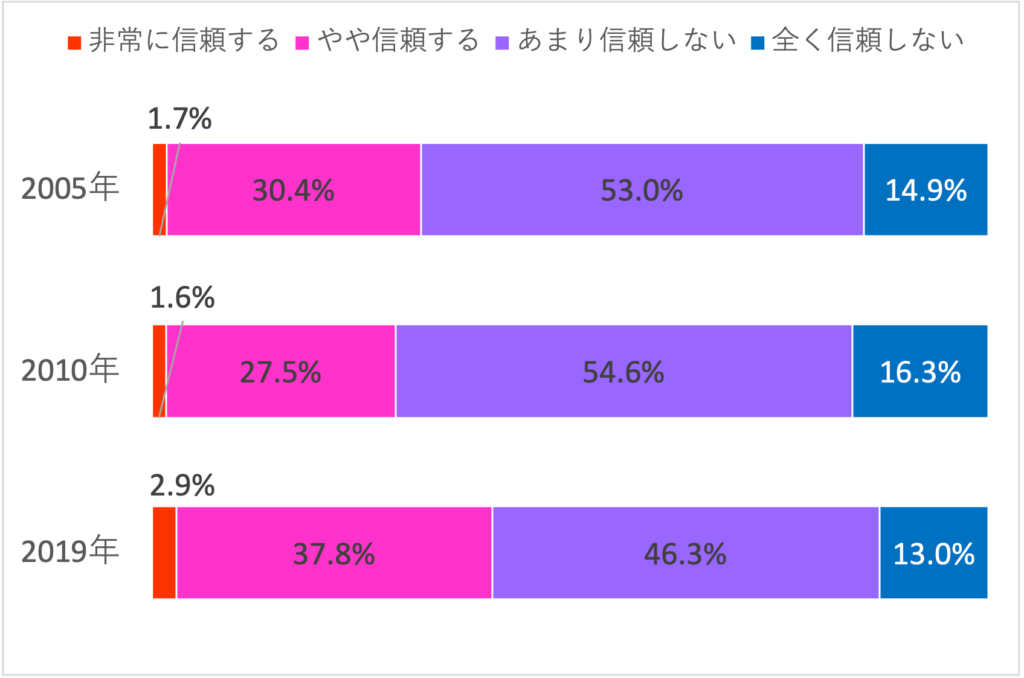

現在日本社会は変動期にある。かつて個人に保障と制約を与えていた強固な中間集団(企業・家族・地域)がゆらぎ、個人がそこから析出されていく。公的な諸制度は20年以上その変化に翻弄されているが、市民社会も同様である。かつて安定した関係性のもとで自明視されていた集団内部のアンペイドワークは、その正当性が精査されるようになってきている。しかしもしそうなら、異なる立場の人々を支援する活動に対するシニカルなまなざしも、弱めていく必要があるのではないか。斜に構えて冷笑するのは一見クールに見えて、実はものすごく古臭い「身ぶり」なのだ。変化の兆候はわずかながらある。世界価値観調査における日本のデータを通時的に見ると、慈善団体を「信頼する」と答える人の割合は――国際的にはまだ低いものの――2019年に上昇している(図4)(注5)。

この動きは今後、どういう取り組みの中で加速していくだろうか。ここまでの議論を踏まえて二点ほど粗描したい。一つは、正当化されないアンペイドワークを社会からなくしていくことである。慣習や権力や同調圧力でタダ働きさせることはやめ、支払うべきものには支払う。必要性や正当性についての説明を吟味して、納得できる活動なら自発的に参加する。ここが明確になるだけで、ボランティア活動を「搾取」だと反射的に警戒するような反応は減っていくだろう。もう一つは、自集団を越えて他者とつながることを肯定することである。公的な保障制度に加えて、市民の支え合いの公共圏を拡げ強靭にすることは、リスクが増大・不透明化していく中で誰にとってもメリットがあるはずだ。その意味でボランティアや寄付は自己犠牲ではなく、一つの社会的な投資として考えるべきなのかもしれない。

注

(注1)世界価値観調査のデータは2017年~2022年に実施されたWave7を用いている。日本の調査は2019年に実施されている。参加は積極的な参加と消極的な参加を合わせた数値である。信頼の平均値は、「全く信頼しない」0、「あまり信頼しない」1、「やや信頼する」2、「非常に信頼する」3として算出した。その際、「わからない」の回答及び無回答は除いてある。

(注2)より詳細な分析は仁平(2021)を参照。日本版General Social Surveys(JGSS)は、大阪商業大学JGSS研究センター(文部科学大臣認定日本版総合的社会調査共同研究拠点)が、東京大学社会科学研究所の協力を受けて実施している研究プロジェクトである。二次分析に当たり、東京大学社会科学研究所附属社会調査・データアーカイブ研究センターSSJデータアーカイブから〔「日本版General Social Surveys 」(大阪商業大学)〕の個票データの提供を受けた。

(注3)ここで用られている世界価値観調査のデータは2005~2009年にかけて実施されたWave5である。国ごとの個人主義/集団主義のスコアにはHofstede係数が用いられ、レベルは国/個人である。

(注4) このトレードオフ関係を敷衍して市民社会と新自由主義が共振すると考える議論もある。この論点については仁平(2017)などを参照。

(注5)「慈善団体」という語は世界価値観調査の日本の調査票で用いられているワーディングで「チャリティ・人道団体」に該当する。各年のケース数は2005年:878、2010年:1700、2019年:1043。χ二乗値は41.046(p<0.001)である。なお高齢化の効果による疑似相関の恐れもあるため、信頼度を従属変数、調査年、年齢層、性別、階層、教育段階を独立変数とした重回帰分析も行ったが、年齢層を統制しても2019年の信頼度が高いことが確認できた。

文献

Berigan, N. & Irwin, K., 2011, “Culture, Cooperation, & the General Welfare”, Social Psychology Quarterly, 74(4), pp.341–360.

Charities Aid Foundation, 2021, World Giving Index 2021: A global pandemic special report.

Hackl, F., Halla, M., & Pruckner, G. J., 2012, “Volunteering & the state”, Public Choice, 151(3/4), pp. 465-495.

三谷はるよ2016『ボランティアを生みだすもの―利他の計量社会学』有斐閣.

仁平典宏2011a『「ボランティア」の誕生と終焉―〈贈与のパラドックス〉の知識社会学』名古屋大学出版会.

仁平典宏2011b「階層化/保守化の中の『参加型市民社会』―ネオリベラリズムとの関係をめぐって」斎藤友里子・三隅一人編『現代の階層社会3―流動化のなかの社会意識』東京大学出版会: 309-323.

仁平典宏・山下順子編2011『労働再審〈5〉ケア・協働・アンペイドワーク―揺らぐ労働の輪郭』大月書店.

仁平典宏2017「政治変容―新自由主義と市民社会」坂本治也編『市民社会論―理論と実証の最前線』法律文化社: 158-177.

仁平典宏2019「社会保障―ネオリベラル化と普遍主義化のはざまで」小熊英二編『平成史【完全版】』河出書房新社: 287-387.

仁平典宏2020「オリンピックボランティア批判の様態と起動条件―「やりがい搾取」をめぐって」石坂友司・井上洋一編『未完のオリンピック―変わるスポーツと変わらない日本社会』かもがわ出版: 91-112.

仁平典宏2021「NPO 不信の構造―計量データの二次分析と新聞記事分析を通じて」日本NPO学会『ノンプロフィット・レビュー』21(1): 79 – 94.

佐藤忠男1962『斬られ方の美学』筑摩書房.

山口一男2008「過剰就業 (オーバー・エンプロイメント)─非自発的な働きすぎの構造、要因と対策」経済産業研究所『Research Digest』0030: 1-43.